编制取消了,医生该何去何从?

2016-08-19

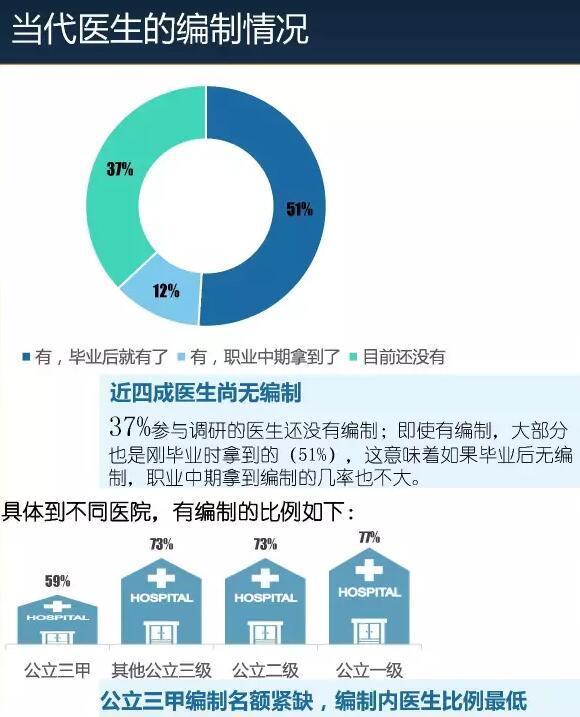

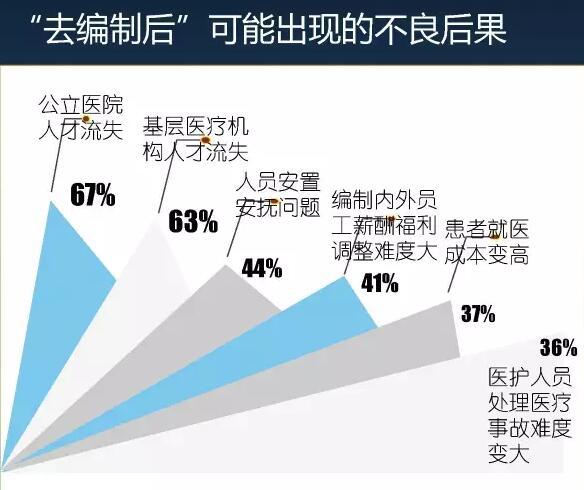

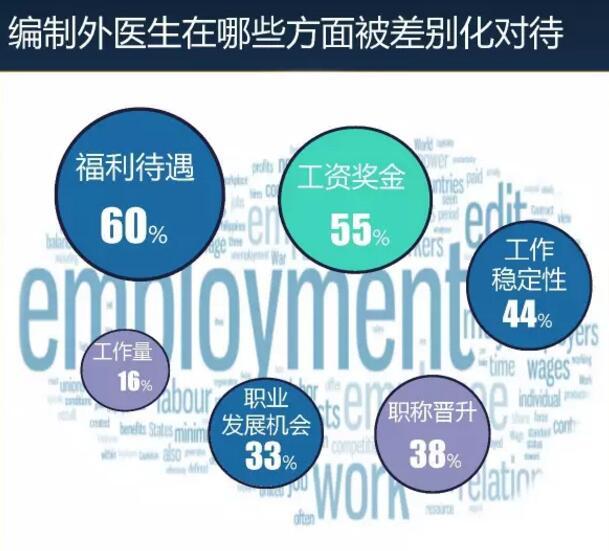

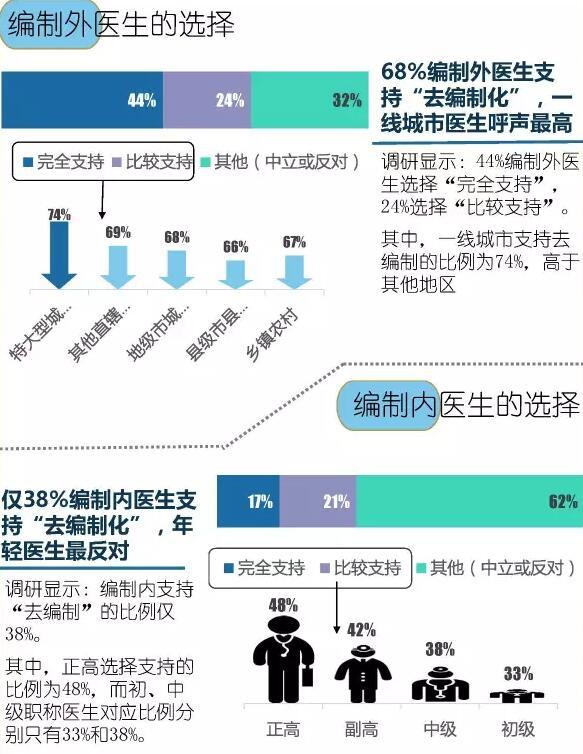

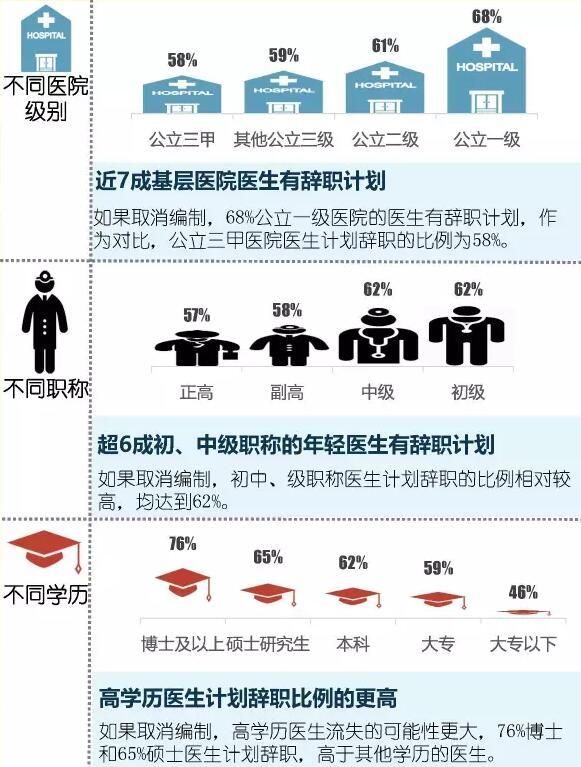

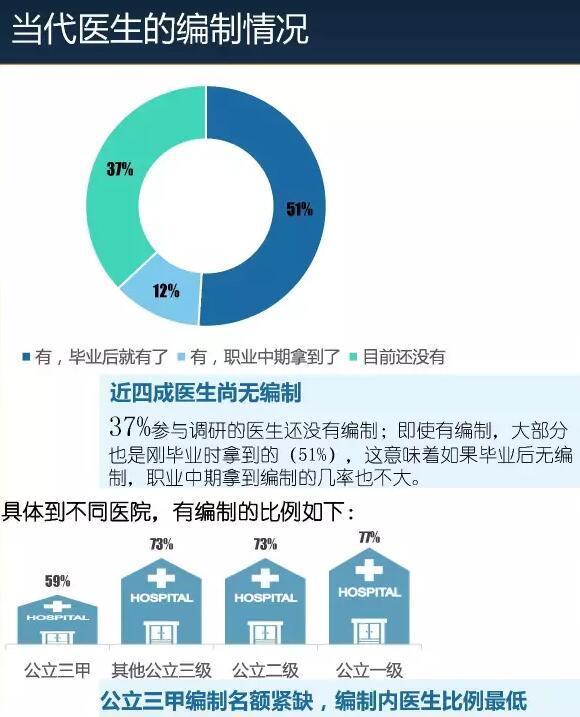

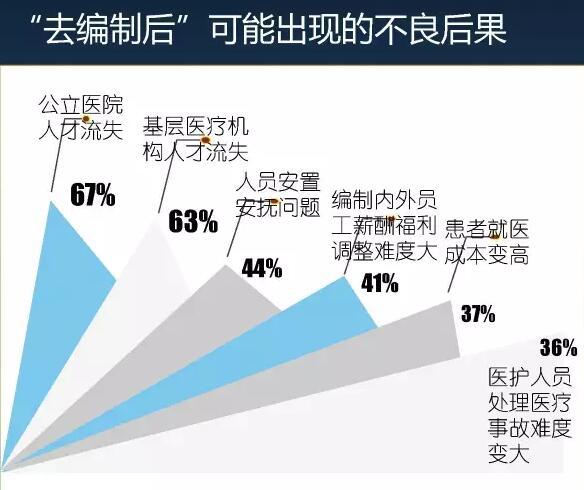

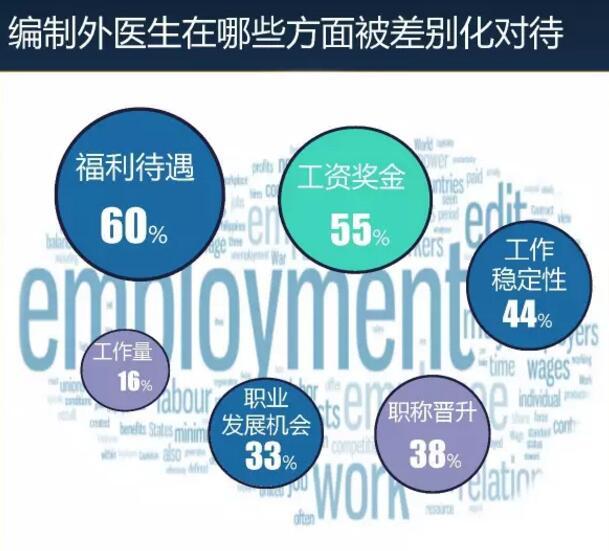

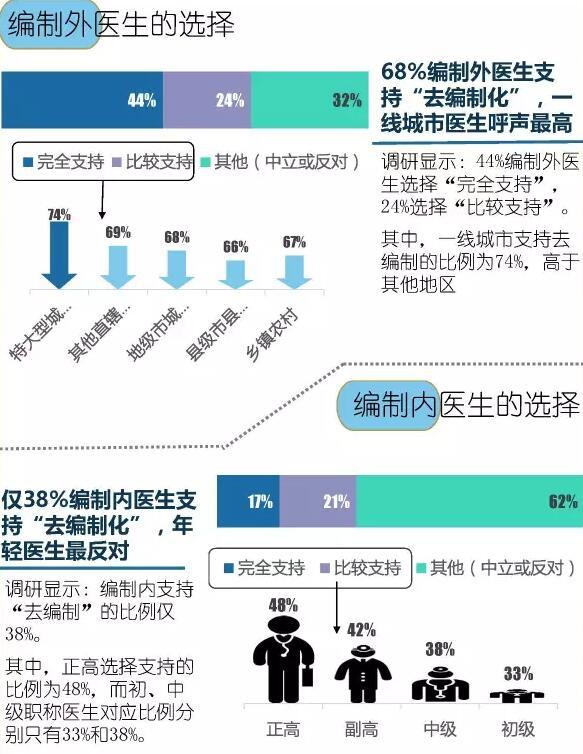

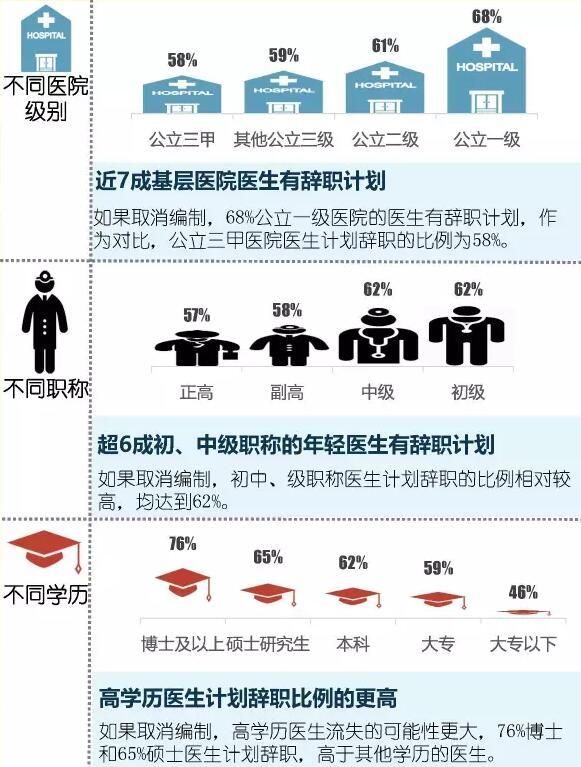

日前,人社部发布消息称,将研究制定高校、公立医院不纳入编制管理后的人事管理衔接办法,这意味着公立医院“去编制”已成定局。取消编制将对医院和医生带来哪些影响,医生和行业观察者又持什么态度?在过去,编制是政府管理公立医院的一种手段:政府为了监督和保障公立医院发展,根据编制数量给予医院财政拨款。但随着政府投入的不足和医疗需求的增加,医院难以保证所有员工都是“在编”状态。“定编定岗”带来的问题便日益凸显:有编制人员和没编制人员同工不同酬,导致编制外人员在收入和晋升上受“二等公民”待遇;编制有限使医院无法从财政补助中获益,转而从患者身上赚钱,医患矛盾愈演愈烈;医生为守住“铁饭碗”,没有了执业的自由……编制管理成为一块“绊脚石”,阻碍着医疗界人才的自由流动和发展进步。在取消编制的情况下,医生将进入自由的市场化竞争,拥有更加公平的竞争环境。但新一轮的问题也会随之出现,医生不再是“体制人”,收入结构,养老问题该如何解决,原来的编内人员该如何处理?据了解,此次改革将采用“老人老办法,新人新办法”的方式。现有在编人员仍按照编制管理,等到退休、辞退之后自然减员,逐步收回编制,而新人将实行合同聘任制。在全部医生取消事业单位编制之后,未来将会实行全员合同聘任制。假如从2017年开始收回编制, 按23岁医学本科毕业到65岁退休计算,要花42年医院的编制才会完全消失,期间有许多问题要依次解决。医米调研对8340名医务人员进行调研,其中83%的医生都在持续关注去编制问题。公立医院编制紧缺,37%的受访医生都没有编制,福利待遇和工资奖金较少,同工不同酬是他们最介意的问题。对于去编制化,68%的编外医生都持赞同态度,仅有38%的编制内医生表示支持。其中获得编制的年轻医生尤其不愿失去编制。中国青年报社社会调查中心对2001名普通民众进行调查,71.8%的受访者认为社会仍看重编制。在“高薪”和“编制”二者之间,更多的受访者选择了“高薪”。没有了编制的束缚,不再因行政级别而受限,医疗领域人才的薪酬也将得到一定程度提高。因此,64.6%的受访者赞同公立医院取消编制以“打破限制,实现人才晋升发展”,但也有24.1%的受访者不赞同,他们认为“医疗是国之基础,应该由国家兜底”。广东省卫生和计生委巡视员廖新波认为,现在的医生看起来不怎么“值钱”,即便多了很多“寻租”的机会,仍不能体现医生的劳动价值。根据医院等级的不同来确定医生的价值,这本身就是对医生、对医学的一种歧视。中国社会科学院经济研究所副所长朱恒鹏认为,编制使医生把权利和自由交给了政府和单位,同时也丧失了为自己负责的意识。取消编制制度,实现医生自由执业,医生失去的仅仅是锁链,通过自由和合法的“多劳多得,优绩优酬”,医生的价值才能得到实现。

阅读 2894