无“艾”宝宝的挑战

2016-04-06

说起来,艾滋病是一个极其“年轻”的疾病。1980年,世界上发现了第一例成人艾滋病病例。18个月后,第一例婴儿艾滋病病例便进入了人们的视野。

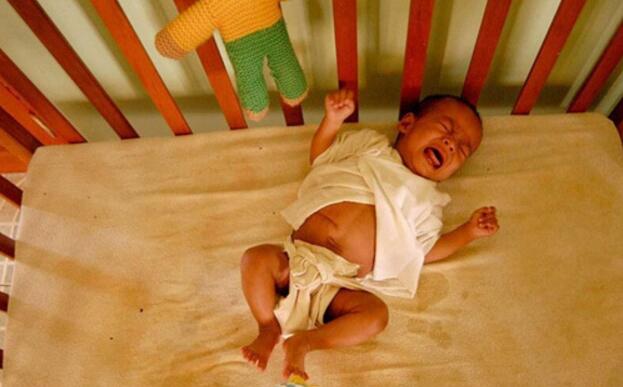

成人感染的艾滋病病例往往包含着吸毒、不洁性生活、男男同性恋、不良输血史等社会学意义浓厚的故事,而婴儿感染的艾滋病大部分都来源于人类免疫缺陷病毒的母婴传播(mother-to-child transmission),可能途径包括妊娠过程的宫内感染、分娩过程及产后哺乳等。

从第二次世界大战开始,青霉素的发现吹响了人类向传染性疾病宣战的号角。如今,在全球目光已经聚焦在慢性非传染性疾病的年代,传染性疾病仿佛是大海里偶尔激起的小浪花。

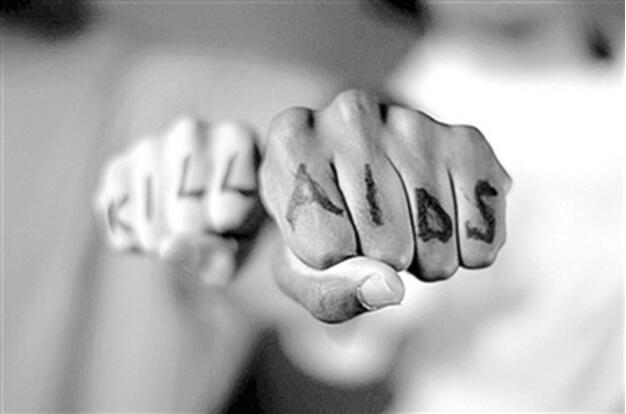

然而,与艾滋病的战斗却远远没有结束。人类尚无有效的疫苗来预防艾滋病的感染,因此普罗大众依然谈“艾”而色变。

艾滋病防控的一大目标就是减少母婴传播。研究发现,若不考虑时间因素,母体内的病毒载量是影响母婴传播的重要因素,当母亲体内的艾滋病病毒被有效抑制时,母婴传播的概率将显著降低。

数据显示,在有效的抗逆转录药物(艾滋病的治疗药物)发明之前,接受人工喂养的婴儿感染率为15%-25%,而接受母乳喂养的婴儿高达25%-40%,可见,喂养方式同样影响了感染的风险。

再看今日美国,在接受联合抗逆转录病毒疗法与避免母乳喂养的措施的联合应用下,孩子出生时感染艾滋病病毒的风险已经降到了1%以下。

美国的经济发展水平和医学水平意味着这样的研究数据很难具有普世价值。因为艾滋病流行最广、疾病负担最终的地区恰恰在非洲(撒哈拉以南的非洲地区占据母婴传播的90%)。

减少母婴传播是全球艾滋病防控的重要举措。除此之外,出生后的儿童养育和持续终生的医疗服务以及给这个社会带来新希望的药物研发也是巨大的挑战。

(文章来源:n engl j med 374;8 nejm.org February 25, 2016)

阅读 1208